在2023年的最后几天,有一位普通人去世的消息突然间占据了中文互联网各个平台的流量高峰。2023年12月24日,这是一个普普通通的冬日,北京八宝山殡仪馆外却挤满了人,他们来到这里是想送一个和他们素昧平生的陌生人最后一程。

她的名字叫朱令,刚刚去世,她的年龄是50岁,但是她是一个智商只有5岁的智力残障人士。可是她并不是天生的智力残障,相反,在22岁以前,朱令是一个天生丽质的学霸。她凭借自己的天份和努力考进了人人仰望的北京清华大学,她成为啦所有人眼中骄子中的骄子。可是因为一桩至今都破不了的案件,在22岁这样青春靓丽的年代时,她的生命之花开始枯萎凋零。朱令的遭遇也成了所有人心中的意难平。

时间回到1994年12月份的一天,北京音乐厅里回荡着悠扬的古琴声,曲目是《广陵散》,表演者是清华大学物理系和仪器分析专业的92班。

该班机简称物化二班,朱令就是这个班级里的一位学生。她当时是大三的学生,也是清华大学民乐队的成员。你可不要小看了当时的清华民乐队,后来火遍中国的音乐人高晓松、李健都在清华民乐队里面待过。这支学校乐队的实力不容小觑。所以它才敢在北京音乐厅开专场音乐会。

在上个世纪90年代,除了读书考试之外,才艺精湛的大学生并不多见。可是朱令不仅会弹钢琴,还会弹古琴,水平还是表演级别的。那这么棵好苗子,当然是一进清华就被拉入了校园民乐队,而且她还把自己的室友孙维也推荐进了民乐队。

朱令长得明眸皓齿,有着二级游泳运动员的健美身材,朱令一进乐队又成了台柱子。所以哪怕是在精英荟萃的清华大学里面,也是众人瞩目的明星。

但是这一天在北京音乐厅表演不同往常,让同学们觉得奇怪的是,平时朱令在表演的时候都会戴隐形眼镜,可是这一天表演却戴着厚厚的眼镜片。原因是什么,在此先按下不表。

等朱令独奏完之后,观众席中爆发出了热烈的掌声,朱令站起身来向观众们微笑谢幕,然后就匆匆回到了后台。一退到幕后,她一下就绷不住了,她瘫坐在了椅子上,感觉自己腹痛难忍,全身难受。朱令当时已经三天吃不下东西了,而且她视力模糊,也戴不上隐形眼镜,所以才戴着厚厚的眼镜片。刚才的表演是完全靠毅力坚持下来的。几天之后,朱令就被家人送往了北京同仁医院。

朱令的父母都是高级知识分子,父亲叫吴承之,早年曾经参与中国第一颗原子弹的研究工作,后来回到北京成了地球物理研究所的工程师。朱令的母亲叫朱明新,同样也在地球物理研究所工作。其实朱令还有一个比他大4岁的姐姐,姐姐跟随父亲姓吴,朱令则是随母亲姓朱。两个姐妹花从小都是品学兼优,姐姐考入了北大,可惜在大二那年爬山的时候发生意外,摔伤后不治身亡。伤心的父母于是把所有的心力都扑在了朱令身上,也把对姐妹两人的全部希望都寄托在了朱令身上,住进了同仁医院的朱令越来越虚弱,头发也开始大把大把的掉,而且全身一碰就疼。医生把她浑身上下查了个遍也没有找出病因。

这个时候就有医生开始怀疑,是不是朱令学的这个化学专业使她在实验过程中接触到有毒试剂了呢?清华大学立刻给医院送来了朱令在实验过程中接触过的物品清单,证明朱令确实没有接触过有毒试剂。朱令在医院待了两个月之后,自觉有了好转,于是就坚持回学校上课。谁知道这种坚持竟然是她的一道催命符。

三个月之后,朱令又被送往了协和医院。这个时候的她极度虚弱,而且浑身的疼痛感更为强烈了,连被子都不能盖,被子一碰到皮肤都疼得钻心。

又一个多月过去了,可协和医院依然查不出到底是何病因,当时正在北大读书的贝志城,也就是朱令的高中同学,他得到消息之后,去协和医院的重症监护室看望朱令,结果贝同学被吓懵了。他记忆当中那个巧笑倩兮的班花早已经面目皆非,只见朱令浑身上下都插满了管子,双眼圆睁,面部表情痛苦而狰狞的盯着贝同学。贝同学强忍的撑住了一会儿,落荒逃出了ICU。

回到家里好一阵子,贝同学才缓过劲来,他就想着为朱令做一点什么,他就吭哧吭哧的把朱令的病症表现翻译成了英文,再请自己在北大的室友把信息发到了外国的医学网站上来寻求帮助。求助信刚发出去几分钟就收到了来自爱尔兰的第一封回信,信中提到了一个词,铊。几个小时之后,贝同学的室友们一共收到了100多封邮件,之后的一个星期内又连续收到了上千封回信。绝大部份回信当中都提到了这种物质,铊。

铊在化学元素周期表上排第81号,是一种灰色柔软的贫金属。在自然界当中,它没有办法单独存在,只能以化合物的方式存在,无色无味,但有剧毒。国外的医生们在回信当中给出的第一条建议就是马上做铊中毒的检测。

贝同学第一时间就把这个消息告诉了朱令的父亲吴承之。一位热心又急迫的纽约医生还专门两次打越洋电话找到贝同学,叮嘱他:如果你能够拿到朱令的血样,他可以帮忙做检测。但是很遗憾的是,这条建议被协和医院在第一时间给拒绝了。理由很简单,协和医院表示我们协和是世界水准的医院,外国人总是居心叵测,谁知道外国人的目的是什么?如果按照对方的建议做检测,证明我们之前的检查有疏漏,那对方会不会拿到世界上去炒作,说中国的医疗水准很低下呢?

还有铊中毒这个事儿,之前在中国几乎没有过案例,如果那这个事情张扬出去,会不会又牵连出很多思绪飞扬的阴谋论呢?所以院方在第一时间是坚守自己的结论,绝不能够跟着外国人的指挥棒转。

但是朱令的怪病也引发了北京当地媒体的关注,1990年代对社会新闻报导的审查还不如今天这么严格。于是北京媒体就把她的病例和外国专家的猜测一起登了出来,再加上协和医院用尽了十八般武艺也的确查不出朱令的病因,所以院方在舆论的压力下只好很不情愿的为朱令做了铊中毒检测。

朱令发病50多天之后,姗姗来迟的铊检验报告终于出炉了,朱令体内铊这种有毒物质的含量居然超过了正常人上万倍,是致死的剂量。此时的朱令已经陷入了严重昏迷,错过了最佳救治时间不说,医院因为从来就没有治疗过铊中毒的病例。之前连续十多天都错误用药。在花费了50多万元的治疗费之后,院方才在外国医生的提醒下用对了药,给解了毒。

朱令也才终于苏醒过来了,但接下来要追问的问题就更让人头皮发麻了。朱令是如何铊中毒的呢?铊有剧毒,但是当时在全北京能够接触到铊化合物的人也只有区区几百人。清华本科生朱令她本人没有任何机会能够接触到这种物质。那么唯一的可能就是有人对她投毒,而且还是多次投毒。从朱令出现症状的时间线上来看,前几次投毒应该是发生在1994年的12月份前后,后几次投毒则是在1995年的3月份前后,也就是朱令第一次出院返回学校以后。

因为铊盐是无色无味的,是很容易被混在水里、食物里,甚至被涂抹在隐形眼镜或者杯子上。很明显投毒的人是一个经常能够接触到铊这种稀有物质的人,同时是一个和朱令在生活上很接近且有广泛交集的人。但是清华大学物化系却矢口否认自己手上有铊化合物。

已经走投无路的吴承之夫妇从学校拿不到答案,就只有报警。北京公安局14处接手了案件,调查人员在开始阶段也说得上是尽心尽力,在追查了2000多人之后,终于查到清华大学化学系的李教授和童教授做实验需要铊这种物质。而且调查人员已经追查到了实验室多次购买铊的发票和证据。既然已经锁定了铊这种作案工具的来源,那接下来的事就好办了。在能接触到作案工具的人当中用分析排除法就能够清晰的锁定嫌疑人了,在李教授和童教授的学生当中能够接触到铊的也只有寥寥几位,有几位是研究生,他们和朱令在生活以及学业上都没有任何交集,嫌疑是很容易排除的。唯一一个和朱令有交集而且顺利能够拿到铊的人,就是朱令的室友孙维。

经过几个月的调查之后,办案人员慎重的向吴承之夫妇透露,警方已经锁定了朱令的室友孙维是最大嫌疑人。吴承之夫妇简直不敢相信自己的耳朵,开朗的女儿从来就没有在父母面前表露过任何迹象,说和室友之间有矛盾或者室友对她有任何不满。他们很想当面问问孙维,到底是什么不共戴天之仇,能够对自己的女儿下这样的毒手?

办案人员接下来的话让老两口得到了一丝安慰,办案人员信心满满的说:只要等到上面批准,接下来就可以短兵相接,就可以对嫌疑人采取行动了。所以吴承之夫妇一边忙碌着每天照顾已经苏醒过来的女儿,一边耐心的等待着法律还女儿一个公道。

但是随着时间的流逝,公道并没有等来,警方的进一步行动也没有等来,等来的却是办案人员一句吞吞吐吐的话,对吴承之夫妇说,你们太老实了。办案人员的意思是,我们该做的工作也已经做了,现在这个案子就是僵在这了,再也推进不下去了。

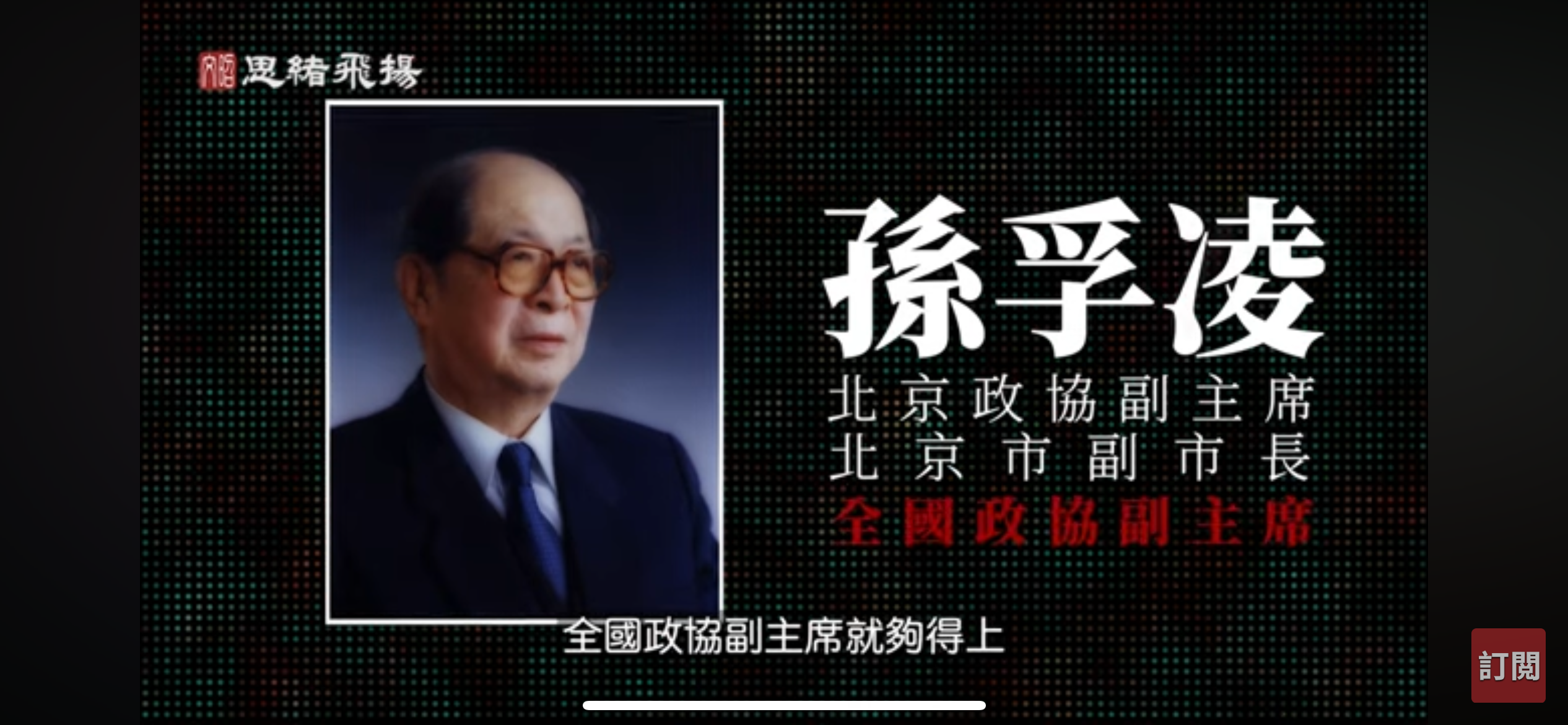

老实巴交的吴承之夫妇这个时候才如梦初醒。这个案子水很深,有人在背后施加了影响,给办案进程按下了暂停键,北京公安机关对此也无能为力。很少开口求人的吴承之夫妇,于是就四处托人打听,这才知道案件已经在公安局内部变成了局长专案,中下层办案人员无权再过问。以前的证据也不再对外公开了,需要定罪的话,那吴承之夫妇就需要自己去找新的证据。也直到这个时候,吴承之夫妇才全面了解了孙维的家庭背景。

朱令只是寒门出身,而室友孙维却是妥妥的高门。就在夫妇俩四处奔走寻找证据的时候,让他们寒心的是朱令的同学们突然间也开始吞吞吐吐,变得不敢或者不愿对朱令案再说任何事情了。而且之前积极报导了朱令案的北京媒体们也得到了北京市委宣传部的命令,停止报导朱令案。绝望的吴承之夫妇此时唯一能做的就是不断写信上访,等来的唯一结果就是在朱令中毒两年之后。

1997年4月份的一天,北京市公安局14处询问了孙维,但是8个小时之后孙家人就从公安局领走了她,案件也以证据不足为由结案了。之后吴承之夫妇的全部精力就全部投入到了照顾女儿身上。因为在铊毒性的摧残之下,朱令已经面目皆非,她的容貌已经大为改变了,铊毒也完全侵入了神经,让朱令丧失了生活自理的能力,智力只有5岁小孩的水平,而且眼睛全盲,连基本的站立和保持平衡对她来说都是一大挑战。只能长年卧床,而且还会不时的出现紧急状况再次入院。 2001年,因为住院成本的高昂,夫妇俩只好把女儿接回了家亲自照顾。从此,朱令24小时的护理全靠两位老人。但是夫妇俩把女儿照顾得很好,在20多年当中朱令从来没有得过任何皮肤病。

时间一天天的过去,朱令案也渐渐被人遗忘,互联网开始一点点占据人们的生活。 2005年,距离朱令中毒十年之后,当时中国最热门的网络社区天涯论坛上突然出现了一篇帖子,名字就叫作《天妒红颜 十年前的清华女生被毒事件》。这篇帖子引起了轩然大波,由它而来的汹涌网络民意风暴,开创了中国互联网舆论审判的先河。当然舆论大潮当中会有各种不同的意见,有人提出《天妒红颜》这篇文章也带有一些说书的思绪飞扬的成分,比如说文中提到孙维祖父去世前向最高领导人,也就是指江泽民为孙女求过情,还有说北京市公安局长对这个案情说了什么什么,都没有可靠的消息来源。那这类敏感的消息是如何透露出来的呢?

当时分析的主流意见是从逻辑链出发,认为那个嫌疑目标的指向是明确的,个别细节的失真并不影响对嫌疑目标的锁定。况且这个案子在北京市公安局突然被踩刹车,除了有更高权力的干预之外,也实在找不出更合理的解释。当然不容否认,网民对朱令案的围观和各种分析掺杂了人们对特权腐败、中国司法不公强烈反感的情绪。

投毒者的动机是什么呢?分析普遍认为是投毒者妒忌朱令的才华和耀眼的明星光环。随着时间的推移,大家又惊奇的发现朱令中毒事件其实并非是中国大学校园唯一的一起,也不是最后一起铊中毒事件。

1997年,北京大学也发生了一起铊中毒案。 1997年 北大化学系的王小龙给自己的两名同学投了毒,凶器就是铊化合物铊盐,其中一名受害人还是他最好的朋友。投毒的动机很简单,王小龙觉得朋友欺骗了他,让他感觉受到了莫大的伤害,而另外一个中毒的受害人则是王小龙随机选择的一个倒楣蛋。因为他想知道铊盐的毒性到底有多大。警方很快破了案,以故意杀人罪判处王小龙11年有期徒刑。当然得顺便提一下,王小龙的家世普通,外界没有发现他任何特殊背景。

2007年,中国矿业大学也发生过一起铊投毒案。一个叫常某的大二学生承认了投毒导致三名同学铊中毒,同样警方也很快破了案。常某声称自己和中毒的三名同学原本关系很好,但是后来由于发生了小摩擦,被三个人疏远,才决定投毒报复。常某因为被鉴定出患有抑郁症,被检方免于起诉,吃瓜群众后来扒出了底细。常某的老爹是山东邹城交通局局长,他母亲是教育局的一位领导,虽然官位不大,但是比起绿豆大的「我爸是李刚」官位还是要大一些的,大约是黄豆大的。

好在1997年和2005年那两起铊投毒案的受害人由于抢救及时,身体后来都慢慢恢复了,但是朱令的遭遇就没有那么幸运了。她终身被囚禁在了床上,每天昏昏噩噩生不如死,而室友孙维则像自由的鸟儿,在美国过上了悠哉悠哉的生活。至于怎么来美国的,神通广大网友搜索出的结果是,孙维是通过异国婚姻嫁到了美国。

朱令和孙维命运际遇的差异,让很多网民感到愤怒,他们开始在网络上口诛笔伐,讨伐孙维。但这时孙维却硬气了起来,多次在网络上发声,声称自己是无辜的,而且强调当年公安机关并没有找到任何证据证明自己有罪。她还走上了凤凰卫视为自己辩解,不过后来凤凰卫视删除了这段采访,只留下了一段相关文章。

但在美国的华人们不干了。 2013年,在美一部份华人发起了请愿,请求美国政府驱逐孙维,到底最后有没有驱逐不知道,结果是澳洲华人后来发现孙维出现在了澳大利亚不仅离了婚,而且还再婚,而且还改名为孙释颜,在澳洲过上了田园生活。

2023年末,圣诞节前的一天,正是人们互相祝福,祈愿平安的时候,却传出了朱令去世的消息。一部份澳洲华人也发起了请愿活动,请求澳大利亚政府驱逐孙维,还有义愤填膺的华人希望孙维被驱逐回中国之后接受法律的制裁。

但此时的吴承之夫妇早已经不在乎了,在灵堂上,夫妇俩只是慈爱的拍了拍女儿的脸,希望她能够安心的离去。吴承之夫妇照顾了女儿28年,也为女儿的冤情奔走了28年,对于能不能破案,老两口心里早就麻木了。或许他们心里已经明白,即便找到更多的证据那也是没有用的。在中国,像自己这样的冤情实在是太多了,天不变,自己的遭遇也不会有根本的改变,那么毒害女儿的凶手也就不会有认罪伏法的那一天。